真正的制度优势:大政党和大国的长期主义

- 编辑:admin -真正的制度优势:大政党和大国的长期主义

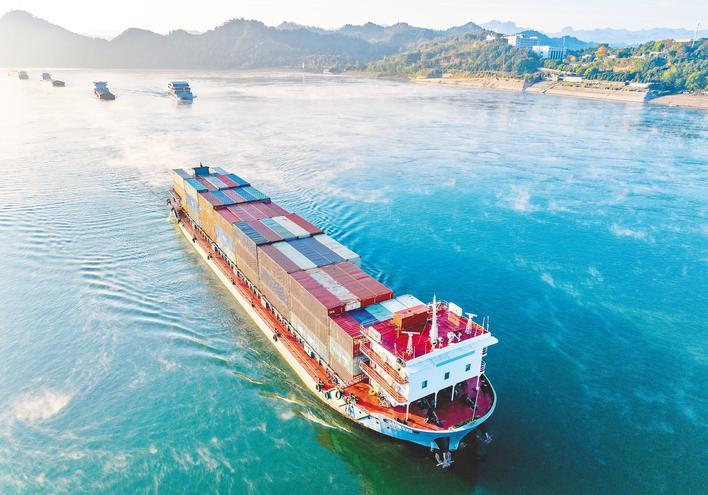

一艘大型货轮驶过葛洲坡海域。 (湖北日报全媒体记者刘树松提供)

科学制定并持续实施五年规划,是我们党治国理政的重要经验,也是中国特色社会主义的重要政治优势。

——2025年4月30日,习近平总书记在部分省区市“十五五”时期经济社会发展座谈会上的讲话中提出这一点。

我们一定要以历史性领导精神,努力克服困难,战胜风险,迎接挑战,办好我国企业,不断谱写经济快速发展和社会长期稳定双奇迹新篇章,为建设中国式现代化国家创造新条件。 ——正如《第四代宣言》中所述中国共产党XX届中央委员会大会”

这个五年规划记录了中国发展的历史轨迹、发展背景和辉煌成就,是中国式现代化行稳致远的重要制度创新。

新中国五年规划的制定和实施,展现了坚持党中央集中统一领导、依托国家制度、集中力量办好重点、全程践行人民民主的优势。

中共二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》,是每年在基本实现社会主义现代化重要时期提出的规划。现代化,夯实基础,全力以赴。它重申了中国特色社会主义的制度优势,将继续见证各大政党、大国的长远愿景、格局和追求。

生长在中国土地上的国家战略

清晰展现主要政党和国家的总体愿景、作用和发展愿景。

湖北日报全媒体记者:从全球角度看,中国的五年规划体现了哪些特点?

袁北兴:通过五年规划的制定和实施,保持发展的连续性、稳定性,是推进中国式现代化的成功经验。

五年计划不仅限于中国。历史上,一些国家曾考虑并实践过发展计划的制定和实施。然而,中国在世界上是独一无二的,因为它持续创造并实施了五个连续70年以上的年度计划。

在漫长的进化史中,中国人制定计划并执行计划。文化因素是长期积累的。 “凡事都要提前做好,提前失败就会失败。” “最好在下雨之前做好准备,在口渴之前打井。” “思考就是准备,准备就是准备。”中华民族千百年来形成的提前做好准备的文化基因和精神特质,在我们不知不觉中已经融入到日常生活中,日常使用着。历经风风雨雨,这一基因和特质在制度和实践层面被中国共产党人科学、务实、持续、成熟地继承下来。

1952年12月《编制五年计划纲要和五年建设计划的指导方针》指出:“推进国家建设,必须动员国家力量,集中国家人力、财力,同时要加强国家建设的规划操作,使大规模建设能够在正确规划的基础上进行。”迄今为止,我国已制定实施了14个五年规划,通过制度程序推动党的思想转化为国家意志和行动,并根据各项任务和措施层层细分。 “五年计划”是在中国土地上制定的国家治理方略,经历了历史的风风雨雨,推动了国家面貌和人民生活发生深刻变化。

习近平总书记高度重视规划工作。在本地工作期间,主导制定了厦门市十五年发展战略、福州市“3820”战略工程、“双百战略”党的十八大以来,他亲自谋划、制定、推动国家五年规划的编制和实施,科学运用马克思主义立场、观点和方法,面对各种风险、挑战和不确定性,把发展的伟大画卷铺在时间的画布上。

经过实践,青瑾的志向大为提高。大河波涛汹涌,平静的水却很深。在浙江省实施“八十八战略”两三年之际,习近平同志在《人民日报》发表题为《学习我党章:为实施“十一五”规划提供坚强保障》的文章。中国特色。”

这一点的最大优势体现在五年计划中,并且在两个轴线上越来越明显。横轴是“国棋局”,纵轴是“画到最后的方案”。这两条轴线构成了中国未来发展的主要时空格局,明确表明了主要政党和国家的总体观、角色愿景和发展愿景。

向上成长,朝着更好的方向前进,拓展新的领域。

制定计划的好处是让您有信心专注于重要的事情。

湖北日报全媒体记者:习近平总书记曾说过:“无论外部环境如何变化,中国都将坚定信心、保持定力,集中精力办好自己的事情。”面对风浪甚至惊涛骇浪,五年规划的制度效益能给我们战胜风险、应对挑战的信心是?

袁北兴:新中国成立以来,我们党团结人民,通过“平行”发展完成了西方发达国家百年工业化进程,为成为世界一流强国奠定了战略基础。这一辉煌成就的背后,是新国家体制独特的制度优势、强大的资源整合能力和社会动员能力,这些都充分体现在各个五年规划各领域的具体实践中。

在马克思主义背景下,五年计划的制定和实施,实际上就是解决资本主义生产的缺点,体现社会主义生产的计划和组织优势。新中国成立后,我们党集中力量解决社会主义制度的重大问题,争取尽快改变贫困落后的面貌。勒。以五年计划为起点,集中有限的人力、物力、财力,推进工业化进程,形成独立、相对完整的工业体系和国民经济体系。

从“一五”到“十四五”,经过《国民经济发展五年规划》、《国民经济和社会发展五年规划》、《国民经济和社会发展五年规划纲要》的逐步演变,经济社会发展进入了向上增长、向好的方向前进、新的延伸的历史轨迹。方案提出的165个重大项目,包括156个重大项目 苏联从“一五”规划到“十三五”规划,以及“十四五”规划中提出的102个重大项目……众多重大项目的延续构成了检验中国发展的“脊梁”,不断创新。

一份2005年的旧报纸在互联网上广泛流传。内容是,许多国家正在准备提出自己的探月计划。现在回想起来,中国是唯一真正“说到做到”的国家。 “嫦娥”飞月,“天问”感受火光,“北斗”引路,“天谷”观光。我们所有的现实足迹都与今年的这些未来计划保持一致。

从五年规划来看,“集中力量办大事”,就是调动全党和国家、各方面各方面、全国人民的力量。我们要做的就是通过中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。我们所做的是进行大型、长期、大型项目的建设。我们所做的就是做伟大的事情,让人们过得更好,更快乐,更安全,一年年后。

没有稳定的政治环境,中长期规划就不可能实现。我们党的长期执政基础牢固,政治领导、思想领导、群众组织能力、社会号召力强大。如此,我们就能以坚如磐石的信心,一步步扎根、结出硕果,完成思考国家治理根本、确定世界轮廓、制定战略、应对复杂世界形势的英雄壮举。

展望“十五五”,我们仍然需要更多地发挥制度优势,聚焦国家战略重点,逐步推进中国式现代化,更加集中力量办好事关基本实现社会主义现代化的更多大事。

即使山高九尺,路蜿蜒,

p 之间生根人们提供了坚实的进步感和发展的确定性。

湖北日报全媒体记者:“科学规划是最大效益,规划错误是最大浪费,放弃规划是最大忌讳。”我们都知道这句发人深省的话。面对“如人而过”的自然时间,以及“时而尘埃,时而泥土”的历史时间,规划科学有何深刻的表现?我们应该吗?

袁北兴:新中国成立之初,我国人均GDP只有119元,1952年人均储蓄也只有1.5元。经过“一五”到“五五”的奋斗,通过粮食统购统销、普及初等教育等,人民群众的基本生活问题得到了较大程度的解决。1990年,基本解决温饱问题。经过“八五”、“九五”的努力,到2000年,广大人民生活达到小康水平。到2000年,全面建成小康社会。“十五”、“十三五”时期之后,宣布到2021年,全面建成小康社会。全面建设完成并迈出新步伐 社会主义现代化国家建设即将开始。

我们将“共同富裕”、“富裕生活”、“民生福祉”等理念转化为就业、教育、医疗、养老、住房等民生指标,占“十四五”民生福祉指标的三分之一以上。城镇新增就业稳定在1200万人以上,居民收入与经济增长同步长远来看,建成世界上最大的教育体系、社会保障体系和医疗卫生体系,不断推动共同富裕,让人民的生活和幸福更加触手可及。这符合中国式现代化的本质要求,为确保“十五五”期间基本实现社会主义现代化取得决定性进展奠定了坚实基础。

五年计划是人民的发展规划,依靠人民、植根人民。它充满了人们追求美好生活的愿望。马克思、恩格斯在《神圣家族》中就深刻指出,“历史活动是群众的事业。随着历史活动的深入,群众的阶级必然扩大”。规划涉及经济社会发展的各个方面,与生产和人民生活密切相关。 ”“基本价值观是为人民服务”,体现了人民的鲜明立场和为人民谋福祉的温暖底色。“设计、咨询上统一高层”,体现了规划编制、实施过程中价值观和方法论的辩证统一。“管理者和公众实践创造”。“吸收足够的新经验”体现了规划按照人民的愿望、想法和现实要求的理性追求和现实诉求。 期望。

习近平总书记对这项工作作出了委托,正在积极落实。他亲自主持召开两次学习“十五五”规划建议座谈会,听取了七个省、自治区、直辖市主要负责同志和党外人士的意见。编写组共收到全社会有效建议311.3万余条,恩美公关意见2112条。ojects.enda,其中452个被吸收,即吸收率为21.4%。这些相互交织、相互关联的进展,丰富了“十五五”人民的生活:从加强普遍、基本、综合的民生建设,到畅通社会流通渠道,促进充分高质量就业,完善收入分配制度,从为人民提供满意的教育到完善社会保障体系……许多理念和举措,清晰地展现出根深蒂固的深刻价值观。关于开发是为了谁以及谁依赖它的指导。

本质上,这是计划领域全过程人民民主的生动实践。这深刻体现了五年计划作为我们党和国家的制度优势的生命力。这是发展思想深入人心、指导国家发展规划制定的明确注脚,是发展思想融入人类社会的一个明确注脚。进入中国式现代化伟大征程。山有九岭,路有千转。与人沟通、同甘共苦、共同努力,才能进步、发展,日积月累。

(湖北日报全媒体记者艾丹)

一艘大型货轮驶过葛洲坡海域。 (湖北日报全媒体记者刘树松提供)

科学制定并持续实施五年规划,是我们党治国理政的重要经验,也是中国特色社会主义的重要政治优势。

——2025年4月30日,习近平总书记在部分省区市“十五五”时期经济社会发展座谈会上的讲话中提出这一点。

我们一定要以历史性领导精神,努力克服困难,战胜风险,迎接挑战,办好我国企业,不断谱写经济快速发展和社会长期稳定双奇迹新篇章,为建设中国式现代化国家创造新条件。 ——正如《第四代宣言》中所述中国共产党XX届中央委员会大会”

这个五年规划记录了中国发展的历史轨迹、发展背景和辉煌成就,是中国式现代化行稳致远的重要制度创新。

新中国五年规划的制定和实施,展现了坚持党中央集中统一领导、依托国家制度、集中力量办好重点、全程践行人民民主的优势。

中共二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》,是每年在基本实现社会主义现代化重要时期提出的规划。现代化,夯实基础,全力以赴。它重申了中国特色社会主义的制度优势,将继续见证各大政党、大国的长远愿景、格局和追求。

生长在中国土地上的国家战略

清晰展现主要政党和国家的总体愿景、作用和发展愿景。

湖北日报全媒体记者:从全球角度看,中国的五年规划体现了哪些特点?

袁北兴:通过五年规划的制定和实施,保持发展的连续性、稳定性,是推进中国式现代化的成功经验。

五年计划不仅限于中国。历史上,一些国家曾考虑并实践过发展计划的制定和实施。然而,中国在世界上是独一无二的,因为它持续创造并实施了五个连续70年以上的年度计划。

在漫长的进化史中,中国人制定计划并执行计划。文化因素是长期积累的。 “凡事都要提前做好,提前失败就会失败。” “最好在下雨之前做好准备,在口渴之前打井。” “思考就是准备,准备就是准备。”中华民族千百年来形成的提前做好准备的文化基因和精神特质,在我们不知不觉中已经融入到日常生活中,日常使用着。历经风风雨雨,这一基因和特质在制度和实践层面被中国共产党人科学、务实、持续、成熟地继承下来。

1952年12月《编制五年计划纲要和五年建设计划的指导方针》指出:“推进国家建设,必须动员国家力量,集中国家人力、财力,同时要加强国家建设的规划操作,使大规模建设能够在正确规划的基础上进行。”迄今为止,我国已制定实施了14个五年规划,通过制度程序推动党的思想转化为国家意志和行动,并根据各项任务和措施层层细分。 “五年计划”是在中国土地上制定的国家治理方略,经历了历史的风风雨雨,推动了国家面貌和人民生活发生深刻变化。

习近平总书记高度重视规划工作。在本地工作期间,主导制定了厦门市十五年发展战略、福州市“3820”战略工程、“双百战略”党的十八大以来,他亲自谋划、制定、推动国家五年规划的编制和实施,科学运用马克思主义立场、观点和方法,面对各种风险、挑战和不确定性,把发展的伟大画卷铺在时间的画布上。

经过实践,青瑾的志向大为提高。大河波涛汹涌,平静的水却很深。在浙江省实施“八十八战略”两三年之际,习近平同志在《人民日报》发表题为《学习我党章:为实施“十一五”规划提供坚强保障》的文章。中国特色。”

这一点的最大优势体现在五年计划中,并且在两个轴线上越来越明显。横轴是“国棋局”,纵轴是“画到最后的方案”。这两条轴线构成了中国未来发展的主要时空格局,明确表明了主要政党和国家的总体观、角色愿景和发展愿景。

向上成长,朝着更好的方向前进,拓展新的领域。

制定计划的好处是让您有信心专注于重要的事情。

湖北日报全媒体记者:习近平总书记曾说过:“无论外部环境如何变化,中国都将坚定信心、保持定力,集中精力办好自己的事情。”面对风浪甚至惊涛骇浪,五年规划的制度效益能给我们战胜风险、应对挑战的信心是?

袁北兴:新中国成立以来,我们党团结人民,通过“平行”发展完成了西方发达国家百年工业化进程,为成为世界一流强国奠定了战略基础。这一辉煌成就的背后,是新国家体制独特的制度优势、强大的资源整合能力和社会动员能力,这些都充分体现在各个五年规划各领域的具体实践中。

在马克思主义背景下,五年计划的制定和实施,实际上就是解决资本主义生产的缺点,体现社会主义生产的计划和组织优势。新中国成立后,我们党集中力量解决社会主义制度的重大问题,争取尽快改变贫困落后的面貌。勒。以五年计划为起点,集中有限的人力、物力、财力,推进工业化进程,形成独立、相对完整的工业体系和国民经济体系。

从“一五”到“十四五”,经过《国民经济发展五年规划》、《国民经济和社会发展五年规划》、《国民经济和社会发展五年规划纲要》的逐步演变,经济社会发展进入了向上增长、向好的方向前进、新的延伸的历史轨迹。方案提出的165个重大项目,包括156个重大项目 苏联从“一五”规划到“十三五”规划,以及“十四五”规划中提出的102个重大项目……众多重大项目的延续构成了检验中国发展的“脊梁”,不断创新。

一份2005年的旧报纸在互联网上广泛流传。内容是,许多国家正在准备提出自己的探月计划。现在回想起来,中国是唯一真正“说到做到”的国家。 “嫦娥”飞月,“天问”感受火光,“北斗”引路,“天谷”观光。我们所有的现实足迹都与今年的这些未来计划保持一致。

从五年规划来看,“集中力量办大事”,就是调动全党和国家、各方面各方面、全国人民的力量。我们要做的就是通过中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。我们所做的是进行大型、长期、大型项目的建设。我们所做的就是做伟大的事情,让人们过得更好,更快乐,更安全,一年年后。

没有稳定的政治环境,中长期规划就不可能实现。我们党的长期执政基础牢固,政治领导、思想领导、群众组织能力、社会号召力强大。如此,我们就能以坚如磐石的信心,一步步扎根、结出硕果,完成思考国家治理根本、确定世界轮廓、制定战略、应对复杂世界形势的英雄壮举。

展望“十五五”,我们仍然需要更多地发挥制度优势,聚焦国家战略重点,逐步推进中国式现代化,更加集中力量办好事关基本实现社会主义现代化的更多大事。

即使山高九尺,路蜿蜒,

p 之间生根人们提供了坚实的进步感和发展的确定性。

湖北日报全媒体记者:“科学规划是最大效益,规划错误是最大浪费,放弃规划是最大忌讳。”我们都知道这句发人深省的话。面对“如人而过”的自然时间,以及“时而尘埃,时而泥土”的历史时间,规划科学有何深刻的表现?我们应该吗?

袁北兴:新中国成立之初,我国人均GDP只有119元,1952年人均储蓄也只有1.5元。经过“一五”到“五五”的奋斗,通过粮食统购统销、普及初等教育等,人民群众的基本生活问题得到了较大程度的解决。1990年,基本解决温饱问题。经过“八五”、“九五”的努力,到2000年,广大人民生活达到小康水平。到2000年,全面建成小康社会。“十五”、“十三五”时期之后,宣布到2021年,全面建成小康社会。全面建设完成并迈出新步伐 社会主义现代化国家建设即将开始。

我们将“共同富裕”、“富裕生活”、“民生福祉”等理念转化为就业、教育、医疗、养老、住房等民生指标,占“十四五”民生福祉指标的三分之一以上。城镇新增就业稳定在1200万人以上,居民收入与经济增长同步长远来看,建成世界上最大的教育体系、社会保障体系和医疗卫生体系,不断推动共同富裕,让人民的生活和幸福更加触手可及。这符合中国式现代化的本质要求,为确保“十五五”期间基本实现社会主义现代化取得决定性进展奠定了坚实基础。

五年计划是人民的发展规划,依靠人民、植根人民。它充满了人们追求美好生活的愿望。马克思、恩格斯在《神圣家族》中就深刻指出,“历史活动是群众的事业。随着历史活动的深入,群众的阶级必然扩大”。规划涉及经济社会发展的各个方面,与生产和人民生活密切相关。 ”“基本价值观是为人民服务”,体现了人民的鲜明立场和为人民谋福祉的温暖底色。“设计、咨询上统一高层”,体现了规划编制、实施过程中价值观和方法论的辩证统一。“管理者和公众实践创造”。“吸收足够的新经验”体现了规划按照人民的愿望、想法和现实要求的理性追求和现实诉求。 期望。

习近平总书记对这项工作作出了委托,正在积极落实。他亲自主持召开两次学习“十五五”规划建议座谈会,听取了七个省、自治区、直辖市主要负责同志和党外人士的意见。编写组共收到全社会有效建议311.3万余条,恩美公关意见2112条。ojects.enda,其中452个被吸收,即吸收率为21.4%。这些相互交织、相互关联的进展,丰富了“十五五”人民的生活:从加强普遍、基本、综合的民生建设,到畅通社会流通渠道,促进充分高质量就业,完善收入分配制度,从为人民提供满意的教育到完善社会保障体系……许多理念和举措,清晰地展现出根深蒂固的深刻价值观。关于开发是为了谁以及谁依赖它的指导。

本质上,这是计划领域全过程人民民主的生动实践。这深刻体现了五年计划作为我们党和国家的制度优势的生命力。这是发展思想深入人心、指导国家发展规划制定的明确注脚,是发展思想融入人类社会的一个明确注脚。进入中国式现代化伟大征程。山有九岭,路有千转。与人沟通、同甘共苦、共同努力,才能进步、发展,日积月累。

(湖北日报全媒体记者艾丹)